搜索结果: 1-15 共查到“知识库 中国古代文学史 诗”相关记录102条 . 查询时间(0.204 秒)

承继与新变中的元代声诗

承继 新变 元代声诗

2024/4/23

20世纪90年代以来元代乐府诗研究述论

元代乐府诗 乐府诗学 乐府研究

2023/3/3

元代乐府诗研究相较于唐前乐府诗研究起步较晚,自20世纪90年代起多在元诗研究中简要论及,研究的焦点以杨维桢和铁崖派为主,元好问、马祖常、萨都剌等少数民族诗人的乐府诗也引起了学者的关注。21世纪前十年是元代乐府诗多维度研究的开拓期,乐府诗个案研究增多,杨维桢乐府诗研究在宽度和深度上都有所加强,域外研究成果突出。元人乐府观、诗题分类、音乐性等问题逐渐进入学者的研究视域。

诗词曲辨体的文艺融通与史论重构

诗 词 曲 文体打通

2022/1/24

诗词曲辨体的格律、歌唱与曲调等标准,反映了不同历史时期歌诗的构成要素、形态特征与文体观念。“曲—词—诗”由艺到文、由俗到雅的文体推尊,“诗—词—曲”由文到艺、由简到繁的文体进化,遮蔽了更为丰富多样的文艺景观。我们应当根据诗词曲同源这一基本历史事实打通诗词曲之间的文体区隔,反思文本生成的历史,重视诗词曲的综合艺术特征,将它们视为歌诗的不同艺术形态与历史形态,辩证地理解它们之间的共生关系,并由此重新思...

《僧诗与江湖——南宋临济宗诗僧研究》(图)

南宋文学史 诗僧 临济宗

2022/8/31

学界过去在书写南宋文学史时,是不大重视南宋诗僧的。然而无论是从作品的数量还是质量而论,南宋诗僧的创作并不逊于北宋诗僧,甚至在有些方面还要超越北宋诗僧。本书的作者对南宋临济宗诗僧展开研究,有助于对南宋文学做出合理的阐释与判断。全书28.9万字。

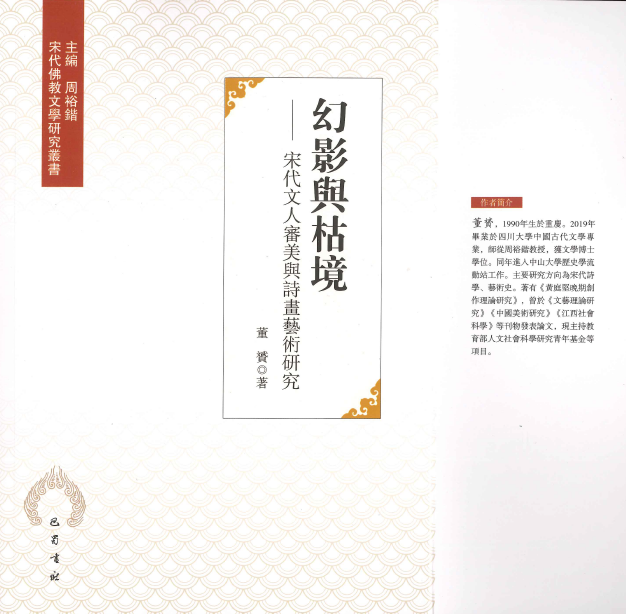

《幻影与枯境——宋代文人审美与诗画艺术研究》(图)

宋代 文人审美 诗画艺术

2022/8/31

本书论及宋代诗画之间的关系。在文化综合的新视角下,本书在细节上力图推陈出新,开发新解,分上下两编,各四章,分别以“枯树与水墨花鸟”与“枯景与水墨山水”为主题探讨宋诗中的自然与水墨形式的绘画之间的关系。全书共35万字。

随着“一带一路”合作倡议的提出与实施,如何继承与弘扬古代海上丝绸之路的文化精神,一直是学术界关注的热点。基于海上丝绸之路的历代诗歌创作,充满了多元的海洋文明,同样引起了古典文学研究者与爱好者的极大关注。众所周知,自朱元璋在南京建立明王朝后,为了巩固其统治,于洪武四年(1371)开始,就推行十分严厉的海禁政策。直至隆庆年间开禁,共历经了近两百年的时间。而明朝后期在短短的开禁之后,又再次重申海禁。明朝...

试论朱右曾《毛诗》地理研究法——以《诗地理征》为考察中心

朱右曾 《毛诗》地理学 《诗地理征》 地理考据

2016/11/24

嘉定大儒朱右曾贯通经学,精熟舆地,于《毛诗》地理学深有研究,在充分总结前人研究的基础上,撰成《毛诗》舆地学研究集大成著作《诗地理征》七卷。朱右曾综合运用了博征文献、详度地势、斟酌史事、考察遗迹等多种研究方法,对《毛诗》地理所涉及的同名异地、记载抵牾等问题进行了合理深入的考辨推断,对旧解前说之讹误进行全面而又彻底的梳理厘正,体现了朱氏深厚的文献功底和超卓的考据水准。在此基础上,朱氏更尝试利用地理考证...

明清诗话评论陶渊明诗,传承注重渊源的传统,对历代论述陶诗渊源的众多说法进行了细致考辨,证伪论正,推陈出新,堪称历代陶诗研究的集大成。本文以爬梳明清诗话文献为中心,归纳明清诗人对于陶渊明诗渊源的重要论述,辨析陶诗是否"出于应璩",陶渊明五言诗与《古诗十九首》的关系,陶渊明四言诗与《诗经》的关系等重要争议问题,以期梳理明清时期陶渊明诗歌典范的建树过程,并通过具体诗作评论的辨析,恰如其分地确认陶诗的特质...

对《诗经》的解释存在比兴循环解释的现象. 《关雎》一诗从战国中晚期至西汉出现了对其道德主题的三个不同解释,存在由色到礼的戏剧性叙事以及将自然物与人事并置的两种解释模型.《毛诗》《郑笺》对《汉广》的解释发生了道德主题和婚嫁主题的冲突,道德主题的强化导致了主题先行.《毛诗》解《樛木》反转葛藟攀缘樛木“比”之古义,将诗篇主题倒转为樛木主动荫蔽葛藟,完成“兴”义,成为比兴循环解释的典型. 陈奂举了《毛传》...

开成年间试诗依“齐梁体格”是文宗本人的政治理想、对开元诗坛革新科举弊端举措的效法以及好古思想等复杂因素共同作用下的直接产物。这种押仄韵而不拘平仄粘对、“体格雅丽,意思遐远”之体并非前所未见之“变体”,其最终所要追复的也并非本来意义上的“齐梁体”,而是初盛唐以来祧体齐梁、声律未谐、风格清新典雅的应制和试诗之体。除却文宗个人因素以及试诗一体独特的体制渊源,这一独特体制的出现又是中晚唐诗坛齐梁体“声病”...

在中国古代赋学话语中,“源于诗”是一个经典的赋源表达,从班固的《两都赋序》一直持续到清代末年,历代赋论者无不如此。亘古不变的叙述凸显出赋的讽谏和颂美情怀,大多非关赋的起源的文体阐释,而更多焦虑的是赋的政治地位和国家意识形态的诉求。魏晋以来的体性之辨,尤其是元明两代,赋论者多认定赋“属于诗”,瞩目于赋的“诗”性面相,开启了赋学批评由政治内涵向诗学话语的嬗转。除却唐宋以来的辨体批评这一重要的内在驱动力...

《钱注杜诗》中钱氏隐衷抒发初探

隐衷 讽君 赇谢

2013/7/12

钱谦益在《钱注杜诗》中抒发隐衷的事实早为前人指出,本文认为钱氏隐衷主要集中在三个方面:借挖掘杜诗对帝王的讽喻抒发对崇祯帝的不满,借房琯抒写自己在“阁讼”案中的不幸遭遇,及入清后思念故国,暗中参与复明活动企望人知的种种复杂心态。这些隐衷的抒发使《钱注杜诗》既有新警深刻,功不可没之处,又有牵强附会,受人诟病的地方。

《诗经》时代的中国、四方观念反映了周朝居天下之正中以统治四方的地缘政治思维,这种思维也反映在《诗经》中。对《诗经》时代南土疆域的认知,是将陈风视为南土诗歌代表的重要依据。毛郑对二南地域的阐释是《诗经》时代文王德化天下政治记忆的延续,反映了北方文化的中心思想;对《诗经》无楚风的解释以及对陈风作为南土诗歌代表的忽略,反映了毛郑的南土观已经偏离了《诗经》时代对南土疆域的认知以及毛郑夷夏之别的地域政治思维...

作为一位真实的历史人物,晚明才女叶小鸾不仅开启了一个诗礼之家的灾变过程,也借助《午梦堂集》的传播由私人语境进入公共话题。其聪明灵慧、多愁善感经叶绍袁等亲友的渲染开启了文学想象的空间,其仙心与灵气因金圣叹扶乩活动的激活而富有了内在神韵和离经叛道的色彩。进入清代以后,叶小鸾成为各体文学的载体和元素,但多数作品只能在形式意义上模写复制有关的仙话故事及降乩对语,惟《红楼梦》从人文与美学层面深刻拓展了这一形...