搜索结果: 1-15 共查到“知识库 中国古文字”相关记录292条 . 查询时间(1.394 秒)

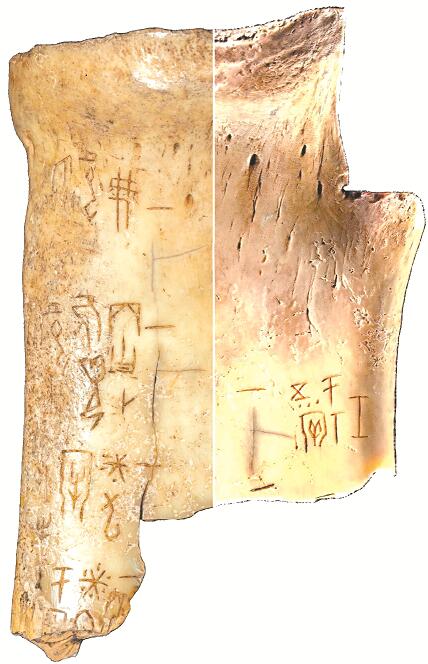

数字资源活化甲骨文研究(图)

数字资源 活化 甲骨文

2023/7/21

《汗简》古文札记四则

《汗简》 古文 古文字 中古俗字

2024/4/1

北宋初年郭忠恕所作《汗简》,是集录当时所见篆体古文的书籍。这类篆体古文来源庞杂,时代上以战国文字为主,但又夹杂着部分中古俗字。其中“华”字古文作■,是“华”字省艸俗写,与“幸”同形,篆文据“幸”回改而成。“遵”字古文作■,当是“尊”古文字形体的讹变,“尊”“遵”音近借用。“列”字古文■,是利用篆文构件拼合而成,为中古时期“列”“■(刟)”二字形混不别而导致的误用。“遐”字古文■,疑是据中古时期“嘏...

在上古音研究的各类材料中,谐声字由于数量以及系统性上之优势,得到了自清代以来音韵学者的普遍关注,它对上古韵部特别是上古声母的研究具有重要价值。谐声谱是利用谐声字研究上古音最有效的手段,它可以最大限度发挥谐声字对古音研究的效用,故一直为音韵学者所重视。综观学界已有的各种谐声谱,大致可以分为传世文字数据谐声谱和出土文字数据谐声谱两类,其中前者如沈兼士主编的《广韵声系》、后者如黄德宽主编的《古文字谱系疏...

古文字特殊通转研究

古文字 特殊通转 古文字谐声

2023/3/10

“(虎口)”字的音读及其他

虎口 古文字 上古音 一字多音 语音演变

2023/3/10

释甲骨文中从“凥”之字及相关问题

甲骨文 凥 居 處 相关问题

2023/3/10

语言学视阈下的古文字研究

语言学 视阈 古文字研究

2023/3/10

《说文解字》唐宋版本述略

《说文解字》 许慎 唐宋版本

2023/3/15

《说文解字》,简称《说文》,作者是东汉经学家、文字学家许慎。《说文》是中国第一部系统地分析汉字字形、考究字源的字书。《说文》收录了9353个单字,1163个重文,共计10516个字形。

对于“会意字”和“形声字”,国内学人遵从许慎在《说文解字叙》中的说解,即“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也”,“会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也”,根据“各构件是否存在‘比类合谊’的关系”,“字的读音是否与其中某构件的读音有相同相近的关系”,判断汉字是“会意”还是“形声”。西方学界则在汉字结构的分析上存在较大分歧。除了库尔马斯(Florian Coulmas)、林德威(David Prag...

推动甲骨文研究更上层楼

甲骨文研究 文化软实力 古文字研究

2022/4/12

“强基计划”助力古文字学专业人才培养

“强基计划” 古文字学 人才培养

2022/4/13

前修未密后出转精——南宋以来的古音学研究

古音学 非通音韵 音韵学

2022/4/12

持续深入的甲骨缀合研究

甲骨缀合研究 甲骨新材料 甲骨卜辞

2022/4/12

一片甲骨惊天下——古老文字迎来新传承

甲骨文 中国文字发展 “活化”甲骨文

2022/4/12