搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 颅脑外科学”相关记录171条 . 查询时间(1.895 秒)

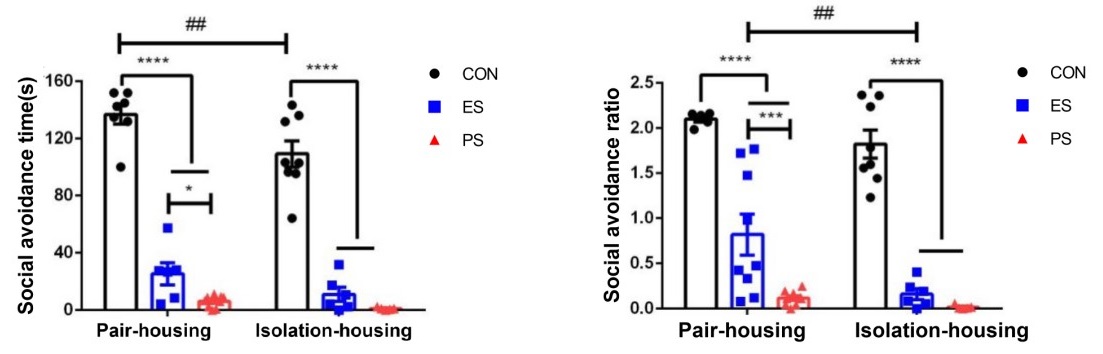

青少期是个体社会关系从家庭导向转变为同伴和环境导向的重要发展阶段,伴随社会脑结构和功能的快速发展变化。因而,青少期个体表现出对各类社会性刺激敏感而反应强烈的特点。这一方面增加了负性社会经历导致的心理行为异常风险;另一方面,由于心理和脑的高度可塑性,这一时期也是保护性社会因素产生积极影响的敏感时间窗。但目前,对于复杂社会因素如何交互影响青少期个体的情绪行为和潜在的神经生物学机制还缺乏相关研究。

反刍思维(rumination)是指个体对发生在自己身上的负面事件的反复思考。它不仅是抑郁症患者的常见症状,也是导致抑郁发作的风险因素和接受治疗后的重要残留症状,容易导致抑郁复发。为考查抑郁症患者在进行反刍思维时的脑网络特征,中国科学院心理研究所与苏州市广济医院使用功能磁共振成像手段开展了一项合作研究。

长治市中研附院成功开展全市首例“颈7神经移位术”

长治市 卫生健康 神经移位术 中枢性瘫痪

2024/1/12

近日,在脑外科主任王彦宏和返聘专家任新亮的带领下,长治市中研附院脑外科团队成功为一位偏瘫患者实施“颈7神经移位术”。此手术为全市首例、全省第三例,标志着长治市中研附院在治疗脑血管疾病方面再获新突破。

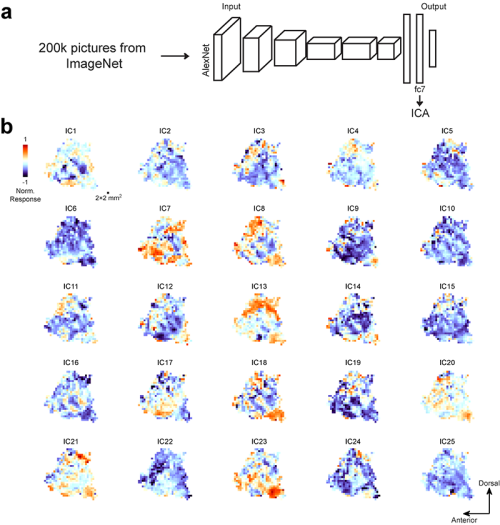

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心揭示灵长类视觉皮层物体特征组织地图(图)

灵长类 视觉皮层 物体特征 组织地图

2023/9/27

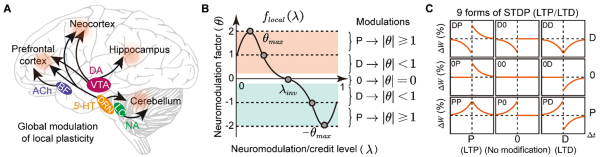

科学家研发出新型类脑学习方法(图)

类脑 学习方法 颅脑外科学

2023/8/31

中科院上海分院脑智卓越中心刘赐融组合作发表第五版狨猴脑图谱(图)

刘赐融 狨猴脑图谱 神经科学

2023/6/15

2023年5月30日,《Cell Reports》期刊以封面文章的形式在线发表题为《An anatomical and connectivity atlas of the marmoset cerebellum》的研究论文。该工作由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)刘赐融研究组联合中国科学院昆明动物所姚永刚团队共同合作完成。

科学家发表第五版狨猴脑图谱(图)

第五版 狨猴 脑图谱

2023/6/8

荷兰一瘫痪男子脑内被植入信号传导装置后可重新行走

瘫痪 脊椎 电子传导装置 BBC

2023/5/31

来自荷兰的格特-扬·奥斯卡姆(Gert-Jan Oskam)今年40岁,12年前的一场自行车车祸导致他瘫痪在床,但通过在脑内和脊椎植入电子传导装置,他现在可以控制双腿重新行走了。

微创颅脑手术用可展开电极问世

微创颅脑手术 电极 软机器人技术

2023/5/21

2023年5月11日据最新一期《科学·机器人》杂志报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究团队设计出一种能插入人类头骨的微创电极。这种新颖的电极可通过头骨上的一个小孔,插入一个较大的皮质电极阵列,将其部署在头骨和大脑表面之间约1毫米的空间内,而不会损害大脑。

中国科大在成瘾的脑机制领域获进展(图)

脑机制 心理学 大脑结构

2023/3/17

吸烟成瘾是全球公共卫生问题,也是心理学研究中的重要选题之一。吸烟者的大脑结构和功能的异常改变被认为是吸烟成瘾难以戒除的发病机制。长期吸烟者伴随着认知功能损害,亦可导致全身其他系统的病变。剖析吸烟者的大脑神经功能环路的变化是开发有效的干预吸烟成瘾治疗方法的重要基础,也是目前神经科学与精神医学研究的前沿与热点。

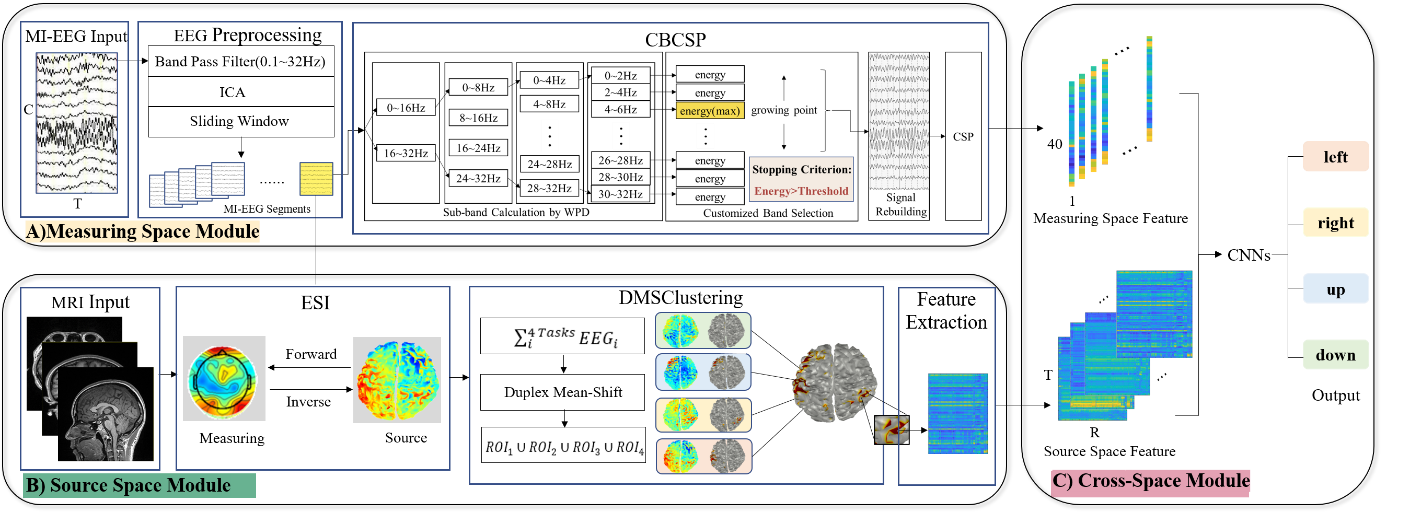

苏州医工所戴亚康课题组在脑机接口解码方面取得进展(图)

戴亚康 脑电信号 神经网络 脑电源成像

2023/7/20

多任务运动想象脑电信号有效分类是一种解码大脑运动意图的途径,有助于实现精准高效的人机交互。然而,由于脑电信号低空间分辨率的固有限制和受试者脑电信号之间的高度差异导致传统解码方法的准确率和鲁棒性仍然有待进一步提升,尚未达到实际应用的需求。

中国科学院深圳先进院揭示焦虑相关的注意加工脑电机制(图)

深圳 加工脑电 脑认知 脑疾病

2023/3/14

2023年3月3日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所黄艳团队在Cerebral Cortex上,在线发表了题为General deficits of attentional inhibition in high trait anxiety: ERP evidence的研究论文。该研究发现高焦虑个体存在一般性(即非情绪特异性)的注意缺陷,具体表现为个体的焦虑水平越高,对任务无关的干扰...

中国科学院广州分院深圳先进院揭示伏隔核功能亚区的奖赏处理(图)

深圳 伏隔核功能 脑认知 脑疾病

2023/3/21

2023年2月8日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院/深圳理工大学(筹)朱英杰团队,在Cell Reports 杂志在线发表了题为“Distinct reward processing by subregions of the nucleus accumbens” 的文章,揭示了伏隔核不同亚区在分子、环路及奖赏编码中的特征,为未来在生理和疾病情况下伏隔核功能亚...

中国科学院科学家发布第四版狨猴脑图谱(图)

狨猴脑图谱 神经科学

2022/12/7

2022年12月1日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)刘赐融研究组和梁智锋研究组,联合美国匹兹堡大学、澳大利亚莫纳什大学、西班牙庞培法布拉大学、美国国立卫生研究院、浙江大学,在《自然-通讯》(Nature Communications)上,在线发表了题为An integrated resource for functional and structural connecti...