搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 机械摩擦、磨损及润滑”相关记录60条 . 查询时间(2.073 秒)

2024年5月15日,中国石油和化学工业联合会在南京组织召开了“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”科技成果鉴定会。鉴定委员会由华东师范大学何鸣元院士担任主任,南开大学周其林院士担任副主任,还包括中石油兰州润滑油研究开发中心伏喜胜院长等9位专家。与会专家实地考察了超支化聚乙烯合成基础油(ETO)年产3000吨工业化应用示范装置现场,并听取了项目完成单位所做的成果汇...

兰州化物所开展多项润滑材料空间环境及摩擦磨损实验(图)

润滑材料 空间环境 摩擦

2024/5/22

2024年3月14日至15日,神舟十七号航天员乘组及地面科研人员密切协同,顺利完成了首批舱外暴露实验材料样品取回工作,共计407件舱外暴露材料已由航天员完成拆卸并存储。4月30日,暴露实验样品随神舟十七号载人飞船返回舱成功着陆返回地面。5月13日,71件舱外暴露实验装置及科学实验样品移交中国科学院兰州化学物理研究所进一步开展研究工作。

兰州化物所自恢复摩擦/力致发光研究获新进展(图)

摩擦 机械力学 界面

2024/5/22

摩擦/力致发光材料能将机械力学信号直接转化成光信号,在结构健康监测、生物力学传感、人工智能、人机交互等领域具有重要的应用价值。然而,现有摩擦/力致发光材料普遍存在难以自恢复、重复性差以及易受环境干扰等问题,严重限制了其实际应用。

中国科学院兰州化物所摩擦界面起电行为动态监测研究获进展(图)

摩擦界面 动态监测 润滑

2024/1/7

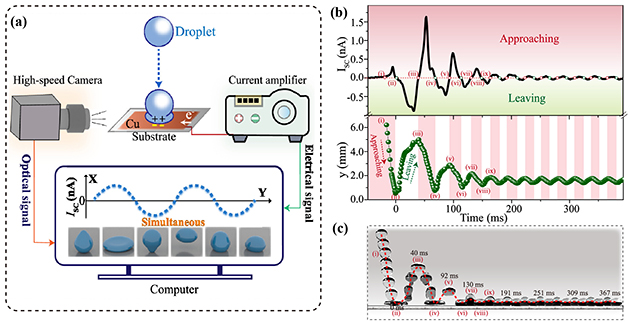

固-液界面的摩擦起电行为是表界面的重要性质之一,与界面摩擦与润滑状态、双电层的形成、能量耗散过程等相关,但内在工作机制存在较多未解之谜。实现原位动态监测是揭示其界面起电行为的重要技术手段之一。中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室研究员王道爱团队,在固-液界面摩擦电机理与监测研究方面取得了系列成果。

兰州化物所摩擦界面起电行为动态监测研究获进展(图)

摩擦界面 起电行为 动态监测

2024/1/10

固-液界面的摩擦起电行为是表界面的重要性质之一,和界面摩擦与润滑状态、双电层的形成、能量耗散过程等密切相关,但其内在工作机制仍存在许多未解之谜。实现原位动态监测是揭示其界面起电行为的重要技术手段之一。

兰州化物所液体超润滑材料研究获新进展(图)

润滑材料 界面 摩擦

2024/1/10

构建宏观超润滑界面(摩擦系数在 0.001级别甚至更低)可显著降低能源消耗、减少由摩擦引起的经济损失。然而,较长的磨合期可能导致摩擦副表面出现严重的磨损。目前,缩短磨合期的策略大多是针对 Si3N4、 SiO2、 Al2O3等陶瓷摩擦副,如何在短时间内实现轴承钢摩擦副表面的超润滑仍是迫切需要解决的技术难题。

中国科学院兰州化学物理研究所1项发明专利获中国专利优秀奖(图)

发明专利 专利 优秀奖 轴承润滑脂

2023/11/27

中国科学院兰州化学物理研究所3D打印含油自润滑材料研究获进展(图)

3D打印 含油 自润滑材料

2023/9/27

兰州化物所宏观结构超润滑研究获新进展(图)

结构超润滑 近代摩擦学 金属催化

2023/8/14

结构超润滑是近代摩擦学研究的一个重要分支,指两个晶体表面非公度接触时摩擦近乎为零的润滑状态。结构超润滑将为太空探测、空间运输、精密制造和高端装备等领域带来变革性的进步。

兰州化物所润滑耐磨损高熵/中熵合金研究获系列进展(图)

润滑耐磨损 中熵合金 金属材料

2023/8/14

宽温度范围(室温至800℃)内具有低摩擦磨损特性的金属材料在航空航天、核能等先进装备运动、传动系统具有重要的应用前景和价值。2023年来发展的新型高熵合金材料具有诸多新奇特性,为设计制备高性能金属基润滑耐磨损材料提供了新的空间,是目前材料学和摩擦学研究的热点和前沿。

兰州化物所碳基摩擦膜形成机制及性能调控研究获新进展(图)

碳基摩擦膜 性能调控 润滑性能

2023/8/14

润滑油在摩擦过程中,因金属基底的催化作用发生脱氢聚合成高分子无序积碳,高分子无序积碳深度脱氢裂解产生有序石墨化碳。这一变化过程影响了润滑油的润滑性能。因此,在明确催化反应机理的基础上,利用润滑添加剂在摩擦界面间的化学反应原位调控碳基摩擦膜生长,对提升润滑油润滑性能意义重大。

兼具优异机械性能与高选择性响应能力,是促进柔性力学传感器件走向实际应用的关键难点之一。现有柔性传感器件主要是以敏感材料均质薄膜来构建,其组成单元各向同性的微观结构,使其在受弯曲、压缩或拉伸等不同类型力时具有相似的响应模式,造成器件输出感知信号相近并容易产生相互干扰等问题,同时优异机械性能及自修复等特性对柔性器件在复杂环境下应用稳定性具有重要意义。

中国科大等发明新型离子膜实现近似无摩擦的离子传导

离子膜 摩擦 离子传导

2023/5/3

2023年4月27日,中国科学技术大学徐铜文、杨正金团队与合作者设计了一类新型离子膜,首次实现膜内近似无摩擦的离子传导,有望应用于能源转化、大规模储能以及分布式发电等领域。相关研究成果论文4月26日发表于《自然》杂志。

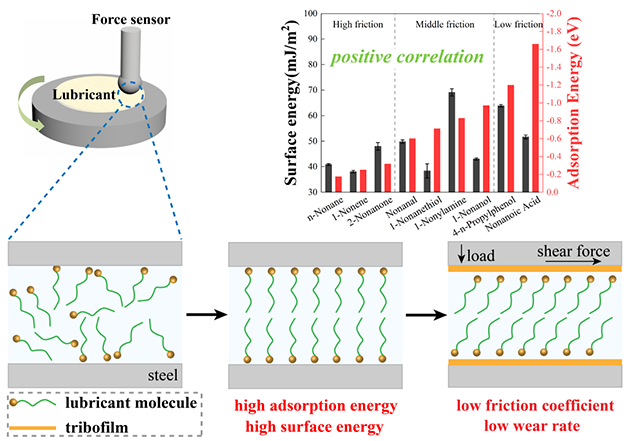

中国科学院兰州化学物理研究所摩擦学行为调节研究获新进展(图)

摩擦学行为 电子转移 摩擦过程

2023/5/10

摩擦过程中,界面电荷的转移、累积和释放会直接影响界面的黏附、摩擦及磨损等摩擦学行为。利用摩擦过程中电子转移与传递揭示摩擦磨损本质、监测并调控界面摩擦学行为,已成为摩擦学领域新的热点问题。由于受摩擦副材料的组成与结构性质、界面运动行为、环境等因素的制约,界面摩擦起电的机理与制约因素十分复杂,为摩擦起电机理及摩擦学调控研究带来极大挑战。